Bericht zum Ergebniss der Berliner Bürger*innendialog

Der Bürger*innendialog zur Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt wurde am 25. August 2023 im Botanischen Garten Berlin durchgeführt. An diesem heißen Tag erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt sowie dem Berliner Stadtnaturpakt unter der Leitung von Sandra Naumann (Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt) und Gabriele Pütz (Gruppe F und Sachverständigenbeirat für Naturschutz und Landschaftspflege). Hannah Prawitz vom iDiv-Team hat bereits eine erste Auswertung der Vorschläge vorgenommen und einen Bericht über die vorläufigen Ergebnisse erstellt, der hier eingesehen werden kann:

Im November 2023 wurde im Auftrag der Evaluationsfirma technopolis eine Umfrage an alle unsere Projektteilnehmenden versandt, in der diese die Möglichkeit erhielten, Feedback zum Projekt „Pflanze KlimaKultur!” zu geben. Die gleiche Umfrage wurde für 14 verschiedene Citizen-Science-Projekte durchgeführt und wird derzeit mit dem Ziel ausgewertet, das Vertrauen in die Wissenschaft und den Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Citizen-Science-Projekt zu untersuchen. Wir freuen uns, dass an der vorliegenden Umfrage 99 Klimabeetler*innen teilgenommen haben.

Zusätzlich wurde im Januar ein weiterer Evaluationsfragebogen versandt, um unseren Teilnehmenden noch spezifischere Fragen zu stellen. Es ist erfreulich, dass 96 Personen diesen Fragebogen ausgefüllt haben.

Derzeit werden die Antworten ausgewertet, um ein Profil unserer Teilnehmenden zu erstellen. Dadurch soll ein Verständnis dafür erlangt werden, aus welchen Gründen die Teilnahme erfolgte und wie das Projekt und die verschiedenen Formate wahrgenommen werden.

|

Abbildung 1: Motive für eine Teilnahme an dem Projekt „Pflanze KlimaKultur! (Anzahl der Antworten 99).

Im Rahmen der Umfrage aus dem Jahr 2023 wurden die Teilnehmenden unter anderem dazu befragt, welche Gründe für ihre Teilnahme am Projekt maßgeblich sind. Dabei konnten bis zu drei Antworten ausgewählt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass das Interesse am Thema des Projekts sowie das Interesse, einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu leisten, als Hauptgründe für die Teilnahme genannt werden können.

|

|

Abbildung 2: Die Zustimmung der Teilnehmenden zu den Formaten des Projektes, anhand einer Likert-Skala von 6 (sehr gut) bis 1 (gar nicht) erfragt. Dabei wurden die Formate Klimabeete (links) und Bürger*innendialoge (rechts) separat bewertet. Insgesamt haben 90 Personen die Fragen zu den Klimabeeten (links) und 41 Personen die Frage zu den Bürger*innendialogen beantwortet (rechts).

|

|

Abbildung 3: Analyse der Bewertungen der Teilnehmenden hinsichtlich ihres Kompetenzzuwachses im Bereich Citizen science anhand einer Likert-Skala von 6 (sehr gut) bis 1 (gar nicht) erfragt. Dabei wurden die Formate Klimabeete (links) und Bürger*innendialoge (rechts) separat bewertet. Insgesamt haben 90 Personen die Fragen zu den Klimabeeten (links) und 41 Personen die Frage zu den Bürger*innendialogen beantwortet (rechts).

Im Rahmen einer Teilnehmerbefragung haben wir uns nach der Zufriedenheit mit unseren Formaten sowie dem Kompetenzzuwachs im Bereich Citizen Science erkundigt. Die Teilnehmenden konnten auf einer Skala von 1 bis 6 bewerten, wie sie die Formate beurteilen und inwiefern sie ihre Kompetenzen ausgebaut haben. Das Klimabeet wurde von 84 % der Befragten mit mindestens gut bewertet, bei den Dialogen sind es 56 % (Abb.2). Es konnte festgestellt werden, dass keines der Formate von den Teilnehmenden abgelehnt wurde. Diese Unterschiede manifestieren sich auch im Aufbau von CS-Kompetenz. Hier hat ein größerer Anteil der Teilnehmenden stark und sehr stark geantwortet, dass sie ihre Kompetenzen bei der Arbeit mit dem Klimabeet ausbauen konnten. Lediglich ein geringer Anteil der Befragten gab an, bei beiden Formaten keine Kompetenz aufgebaut zu haben (Abb.3).

|

|

Abbildung 4: Auswertungen hinsichtlich der Einschätzungen hinsichtlich des Projektes Pflanze KlimaKultur! über die Wirkung der Teilnahme am Projekt, sowie des Engagements und der der Wahrnehmung von Wissenschaft der Teilnehmenden (Anzahl der Antworten 93).

Des Weiteren wurden Aussagen präsentiert, bei denen die Teilnehmenden ihre Zustimmung oder Ablehnung äußern konnten. Die Skala reichte dabei von „überhaupt nicht zutreffend” bis „völlig zutreffend”. Die Aussagen bezogen sich auf die Wirkung und das Engagement der Teilnehmenden sowie ihre Wahrnehmung von Wissenschaft. Die höchste Zustimmung erhielten die Aussagen „Ich bin motiviert zum langfristigen Engagement im Projekt” und „Ich habe neues Wissen über die Projektinhalte erworben”. Die geringste Zustimmung erhielt die Aussage „Meine Einstellung zur Wissenschaft hat sich verändert”, möglicherweise weil unsere Teilnehmenden bereits ein gutes Vertrauen in die Wissenschaft hatten (Abb.4).

Wir möchten Ihnen hier einen Einblick in die Datenauswertung geben. Die präsentierten Ergebnisse sind vorläufig und stellen noch keine vollständige Auswertung dar, da die Analyse der vorliegenden Daten weitergeführt wird. Dennoch möchten wir einige bereits (weitgehend) abgeschlossene Teilanalysen vorstellen.

Erläuterungen zur Methodik

Um die Darstellungen der Ergebnisse verständlicher zu machen, erläutern wir eingangs die Methodik und erklären einige Begriffe, die in den Tabellen und Diagrammen verwendet werden.

Für die statistische Auswertung unserer Daten, berechnen wir für jedes phänologische Stadium das erste Erscheinen, oder genauer gesagt, wann dieses Stadium zum ersten Mal von einem/r Klimabeetler*in angegeben wurde. Dieses erste Erscheinen wird als DOY angegeben, eine Abkürzung für "day of year" oder "Tag des Jahres". Der 1. Januar erhält den DOY 1 und der 31. Dezember den DOY 365 (oder 366 in einem Schaltjahr).

Anschließend haben wir die phänologischen Daten bereinigt, um Ausreißer zu entfernen, welche die Ergebnisse verfälschen können. Ein Ausreißer ist ein Datenpunkt, der außerhalb des erwarteten Zeitraums liegt (z.B. eine Tulpenblüte im September). Für die Datenbereinigung können wir leider nicht jeden einzelnen Datensatz kontrollieren, aber wir schauen uns die frühesten und spätesten 25% der Beobachtungen jeder Art an, um zu sehen, ob die Angaben schlüssig sind. Wir überprüfen dabei die Daten in den Wochen vor und nach der Beobachtung des ersten Erscheinen auf Unstimmigkeiten. Das nachträglich Eingeben der Daten verlangsamt die Auswertung etwas, da wir warten, bis die Datensätze zu jeweils einer Art mit einem bestimmten Stadium vollständig vorliegen.

- Bei einer Beobachtungslücke von mehr als 13 Tagen filtern wir die entsprechenden Datensätze aus, da in diesem Zeitraum bereits phänologische Veränderungen erfolgt sein können. das als "neu" beobachtete Stadium also in Wirklichkeit schon seit bis zu 13 Tagen ausgebildet sein könnte.

- Wenn die Teilnehmenden die Flora Incognita App benutzt haben, konnten wir auch dabei aufgenommene Fotos für die Datenbereinigung berücksichtigen.

Nach der Bereinigung der Daten kann Δ DOY ("delta day of year") berechnet werden. Dies ist die Differenz in Tagen zwischen dem ersten Erscheinen des jeweiligen Stadiums in einem Beet und dem durchschnittlichen ersten Erscheinen aller Beete. Eine Tulpe mit einem Blühbeginn Δ DOY von -15 hat beispielsweise 15 Tage früher geblüht als der Durchschnitt.

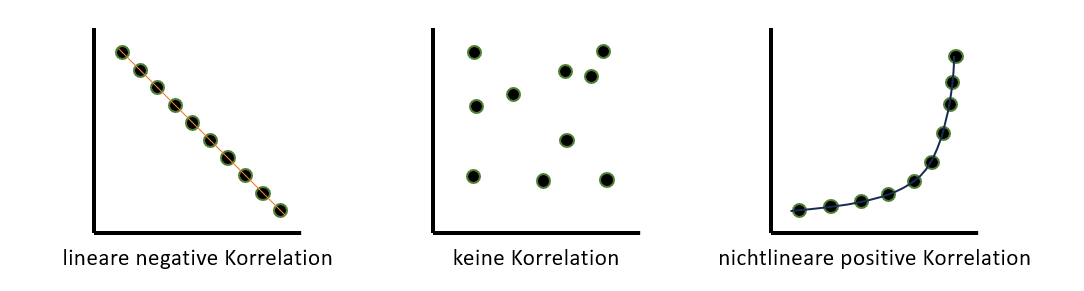

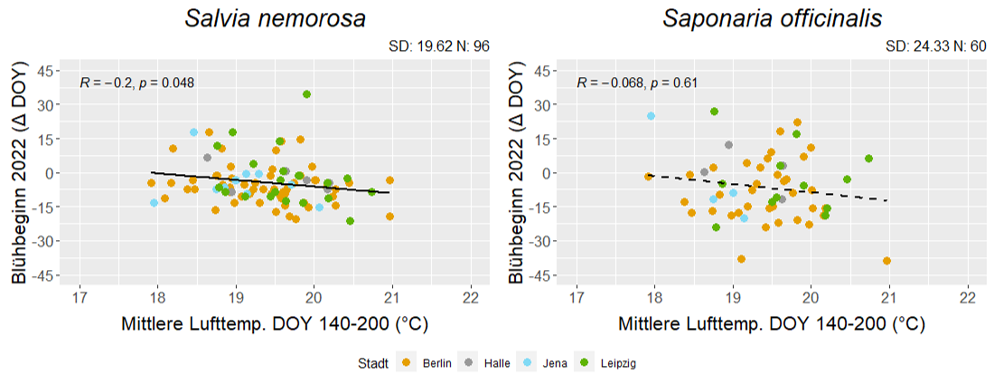

Ein Punktdiagramm (s.u., Blühbeginn 2022) Standarddiagramm, das verwendet wird, um die Beziehung zwischen zwei Faktoren (auch Variablen genannt) darzustellen.

- In diesen Diagrammen hat jedes Klimabeet mit einem gültigen Datensatz einen Punkt, dessen Koordinaten von zwei Variablen abhängen, die auf der horizontalen (X) und der vertikalen (Y) Achse liegen.

- Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen kann durch eine Linie hervorgehoben werden, die die Richtung (negativ oder positiv) und die Stärke des Zusammenhangs grafisch darstellt.

- Eine positive Korrelation bedeutet, dass beide Variablen zunehmen, wenn eine Variable zunimmt. Mehr Niederschlag führt zu mehr Bodenfeuchte.

- Im Gegensatz dazu bedeutet eine negative Korrelation, dass ein Faktor einen umgekehrten Einfluss auf den anderen hat: Mehr Sonnentage können die Bodenfeuchte verringern.

- Die Stärke dieses Zusammenhangs (auch Korrelation genannt) kann durch den R-Wert gemessen werden. Unser R-Wert ist der sogenannte Spearmansche Korrelationskoeffizient (Rho), der nicht nur lineare, sondern auch nichtlineare Zusammenhänge misst.

- Lineare Korrelationen lassen sich mit folgender Formel erklären: Y = MX +K. Dabei steht M für die Steigung der Korrelationen beschreibt und K für den y-Achsenabschnitt. Sie können als gerade Linie dargestellt werden.

- Bei nichtlinearen Korrelationen ist die Beziehung nicht geradlinig darstellbar. Zum Beispiel, wenn ein Bakterium unter (theoretisch) optimalen Bedingungen lebt, wird es sich teilen, und die beiden Teile werden sich teilen, und dies wird sich wiederholen, solange sie eine Nährstoffquelle haben. Dieses Wachstum folgt einem nichtlinearen Modell (nämlich, exponenzielles Wachstum).

- Die statistische Signifikanz dieser Korrelation (d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um Zufall handelt) wird durch den p-Wert angegeben. Ein p-Wert von <0,05 ist häufig der Standard für wissenschaftliche Studien und wird daher als durchgezogene Linie dargestellt.

- In einigen Grafiken ist auch ein N-Wert angegeben, der die Anzahl der Datensätze angibt, die in die Grafik eingeflossen sind.

-

Häufig wird auch die Abkürzung "SD" für die Standardabweichung (engl. standard deviation) verwendet. Sie beschreibt die Streuung der Daten: je größer die Standardabweichung, desto weiter liegen die Daten auseinander, je kleiner, desto näher liegen die Datenpunkte am Mittelwert.

Vorstellung der Studie und erster Auswertungen auf der Pop-Bio-Tagung in Hohenheim

Im Mai 2023 haben wir unser Projekt auf der Pop-Bio-Tagung in Hohenheim in Form eines wissenschaftlichen Posters vorgestellt. Dort konnten wir die ersten Auswertungen unserer phänologischen Daten präsentieren. Einen Bericht über die Tagung von Tim Kortekamp finden Sie hier und unser Poster steht dort auch zum Download bereit.

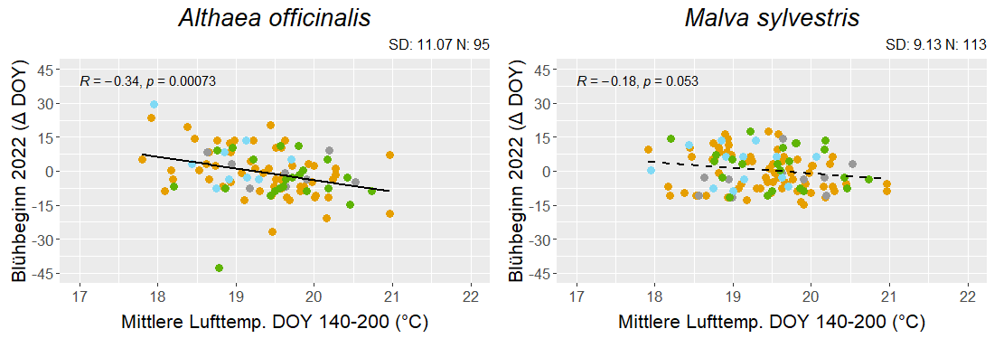

Blühbeginn 2022

Im ersten Projektjahr blühten nicht alle Pflanzen, aber einige Arten häufiger: Der Echte Eibisch (Althaea officinalis), die Wilde Malve (Malva sylvestris), der Steppen-Salbei (Salvia nemorosa), das Gewöhnliche Seifenkraut (Saponaria officinalis) und die Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris). Unter diesen Arten ist der Blühbeginn von Echtem Eibisch und Steppensalbei negativ mit der Lufttemperatur korreliert. Das bedeutet, dass eine höhere Temperatur zu einem früheren Blühbeginn führte. Bei Malve und Seifenkraut waren diese Zusammenhänge nicht signifikant.

| Spezies | Mittlerer Blühbeginn |

| Althaea officinalis | DOY 188 (07.07.2022) |

| Malva sylvestris |

DOY 153 (02.06.2022) |

| Salvia nemorosa | DOY 166 (15.06.2022) |

| Saponaria officinalis | DOY 220 (08.08.2022) |

Geophyten Austrieb 2022 vs. 2023

Wie Sie vielleicht in unserem Post gesehen haben, haben wir für die Auswertung der Daten im Jahr 2023 mit dem Austrieb der Winterlinge und Tulpen begonnen und wollten diese Daten mit dem Vorjahr vergleichen. Mit den Daten, die wir bereits in diesem Jahr erhalten haben, können wir diese Zahlen für den Winter 2023-24 ergänzen.

|

Austrieb des Winterlings im Winter 2022/23 (Stand: 29.02.2024) |

||

| Stadt | Frühester erster Austrieb 22/23 | Frühester erster Austrieb 23/24 |

| Berlin | 26.12.2022 | 22.11.2023 |

| Halle | 24.12.2022 | 29.11.2023 |

| Jena | 2.1.2023 | 29.12.2023 |

| Leipzig | 8.12.2022 | 26.11.2023 |

| Anzahl der Austriebe bis Ende 2022 | 8 | |

| Anzahl der Austriebe bis Ende 2023 | 12 |

|

Für den Winterling hatten wir in diesem Winter bis zum Jahresende mehr Austriebe als 2022/23 und die Austriebe in jeder Stadt waren in diesem Winter früher, in Berlin sogar mehr als einen Monat früher.

|

Austrieb der Tulpe im Winter 2022/23 (Stand: 29.02.2024) |

||

| Stadt | Frühester erster Austrieb 22/23 | Frühester erster Austrieb 23/24 |

| Berlin | 11.11.2022 | 14.12.2023 |

| Halle | 27.11.2022 | 15.12.2023 |

| Jena | 30.11.2022 | 14.12.2023 |

| Leipzig | 22.11.2022 | 12.12.2023 |

| Anzahl der Austriebe bis Ende 2022 | 30 | |

| Anzahl der Austriebe bis Ende 2023 | 20 |

|

Im Gegensatz zu den Winterlingen waren die Tulpen in 2023-24 zwei bis vier Wochen später als im Vorjahr. Bis Ende 2023 hatten wir nur 20 Meldungen über Tulpenaustrieb, 10 weniger als bis Ende 2022.

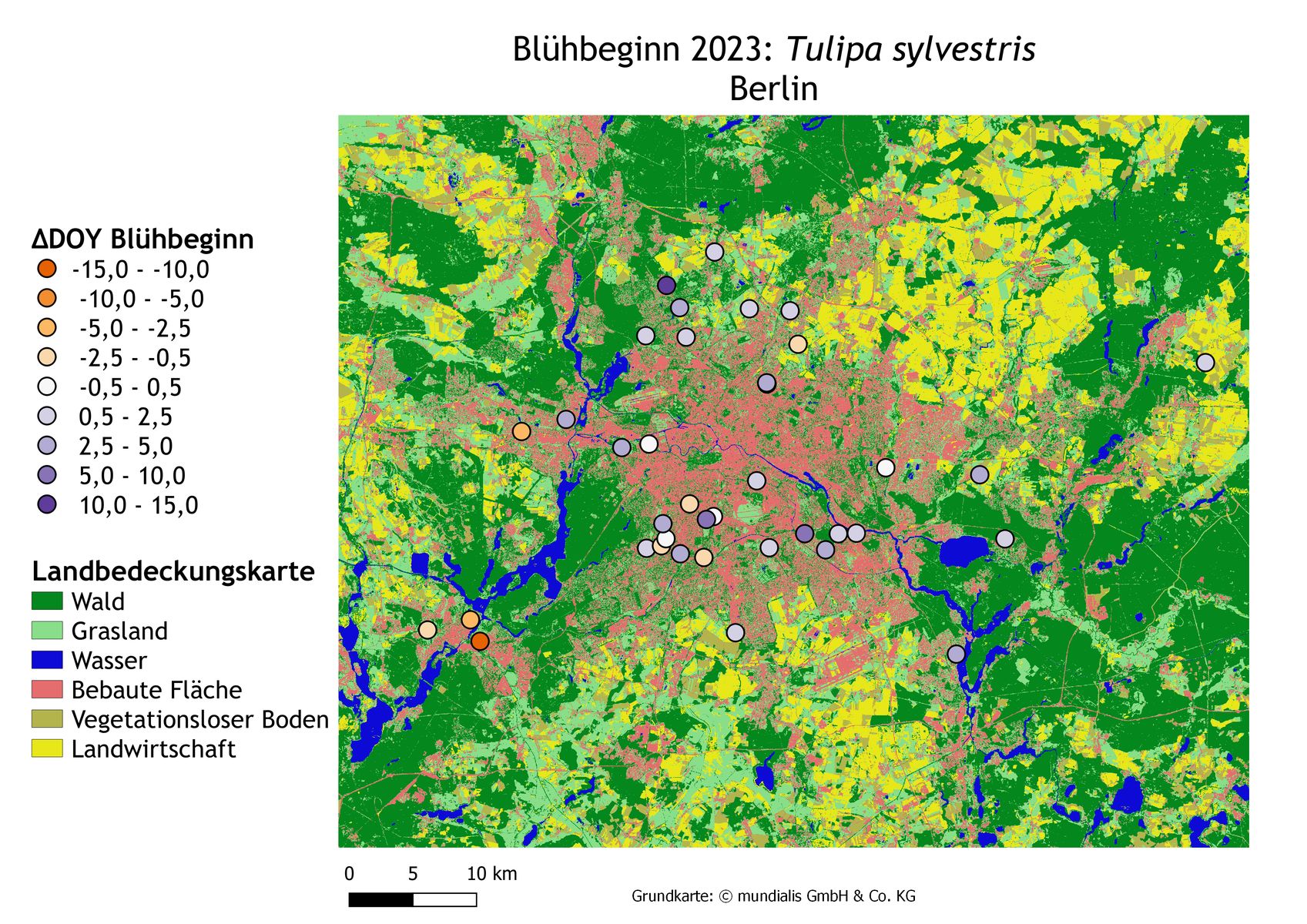

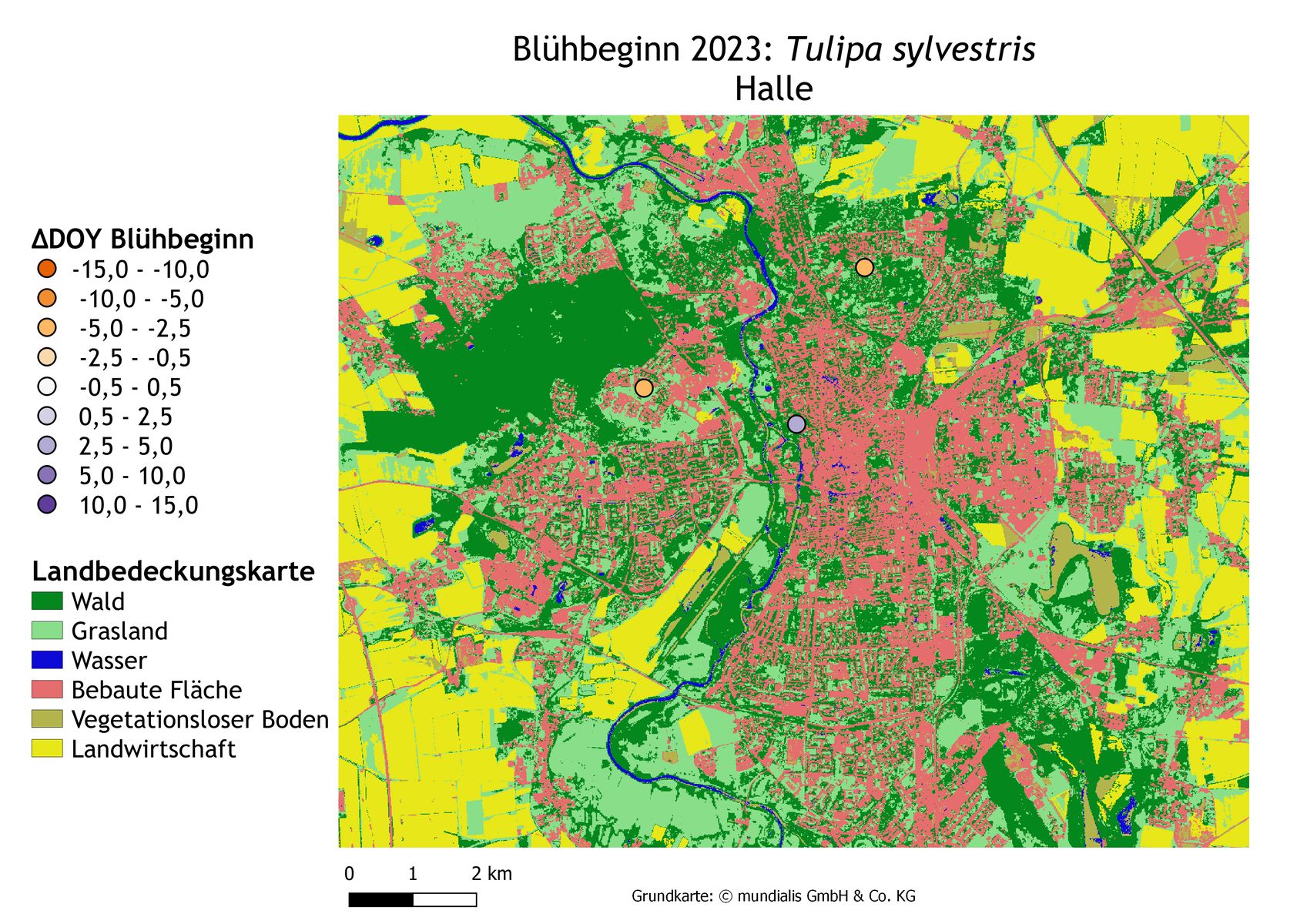

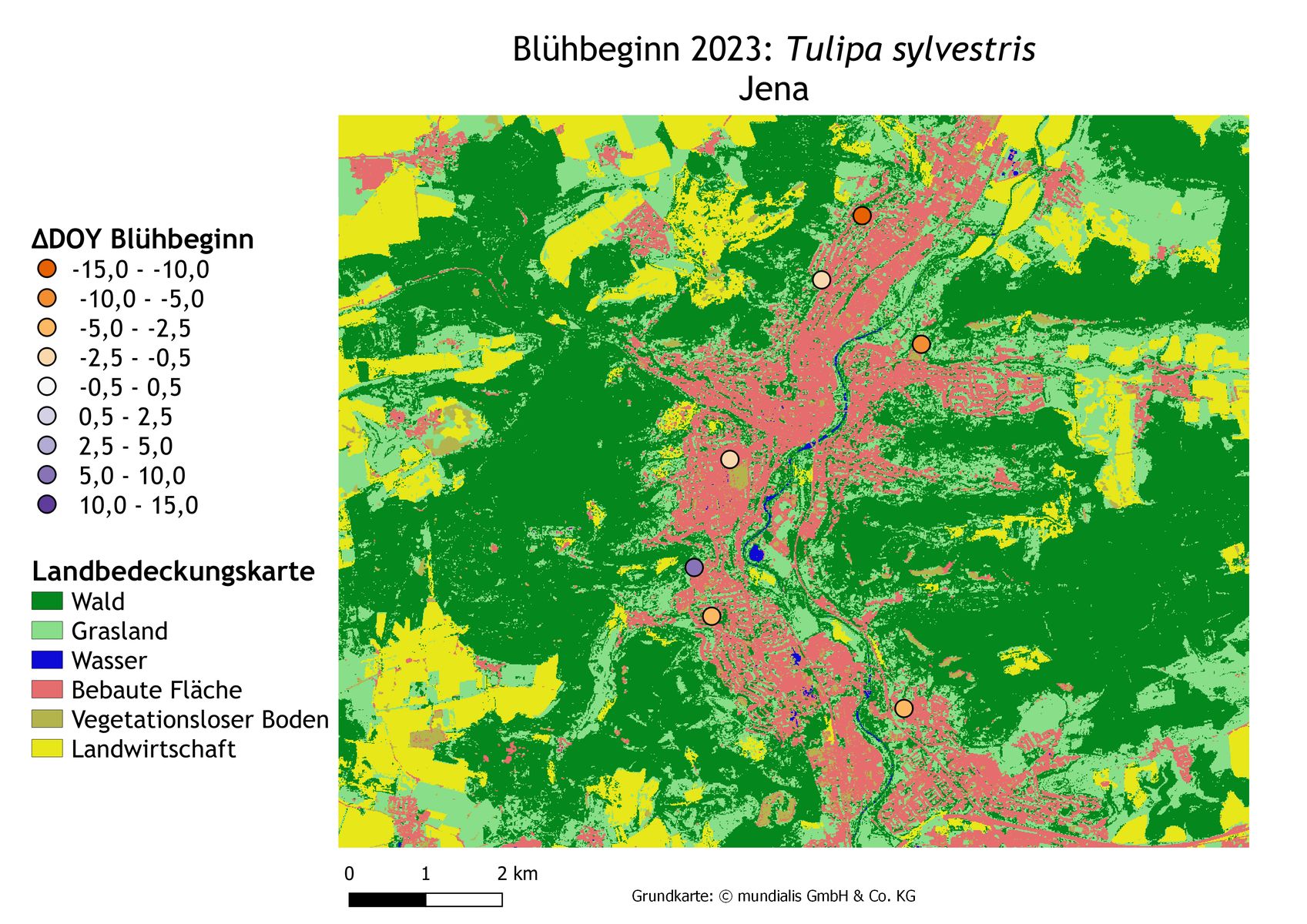

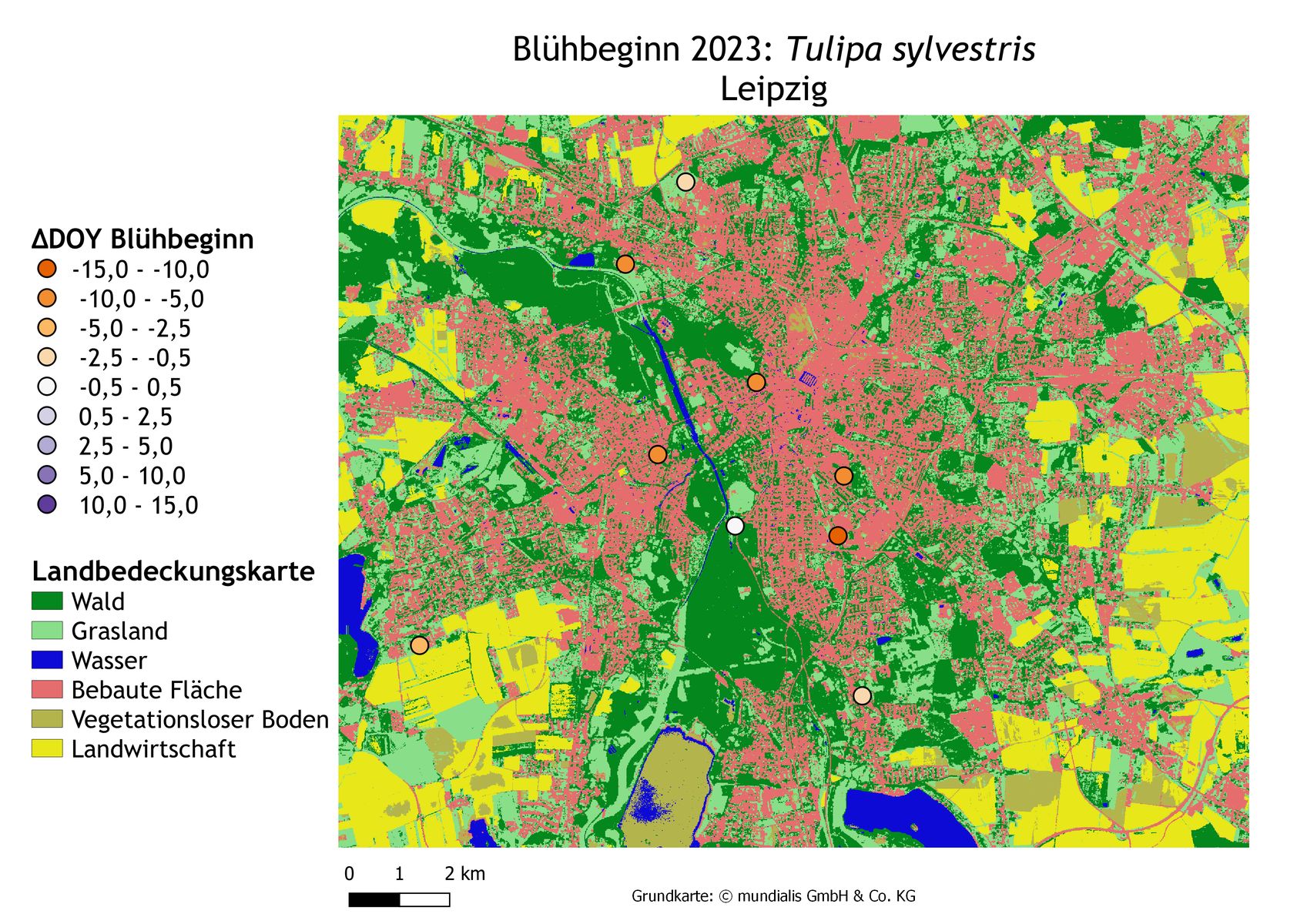

Blühbeginn der Tulpen 2023

Den Blühbeginn der Tulpe im Jahr 2023 haben wir in Karten eingezeichnet, da dieses Stadium nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit dem Grünflächenanteil im Umkreis von 500 m korreliert werden konnte.

|

|

|

|

Diese Karten zeigen die Beete als Punkte auf einer Skala von orange bis violett, basierend auf dem Δ DOY. Orange bedeutet, dass die Tulpe früher als der Durchschnitt blühte, violett später. Der Hintergrund hier zeigt Landbedeckungsdaten der Firma mundialis GmbH & Co. KG (CC-BY 2.0).

Um diese Berechnungen zu verdeutlichen haben wir beispielhaft den 500 m Kreis (blau) um das Modellbeet (roter Punkt) im Botanischen Garten Berlin mit einem Luftbild (Links) und der klassifizierten Landbedeckungskarte (Rechts) als Grundkarte vergrößert. Die Auflösung der Landbedeckungskarte beträgt aufgrund der Auflösung der Satellitenbilder 10x10 Meter, was das Bild im Vergleich zur Bodenauflösung des Luftbildes von 0,2 m unscharf erscheinen lässt.

|

|

|

Quelle: Eigene Darstellung, 2024; © Geoportal Berlin/ Orthofotografie im INSPIRE-Datenmodell (DOP20RGBI 2023), dl-de/by-2-0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), URL: https://fbinter.stadt-berlin.de/fb/?loginkey=showMap&mapId=OI_DOP2023rgbi@senstadt (Abruf: 13.06.2024) |

Quelle: Eigene Darstellung, 2024; © mundialis GmbH & Co. KG Landcover classification map of Germany 2021 based on Sentinel-2 data., dl-de/by-2-0 (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0), URL: https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/d401d629-94d7-4b2c-927f-eec54948698f (Abruf:13.06.2024) |

Bild für die Überschrift erstellt mit Landbedeckungsdaten von mundialis GmbH & Co. KG (CC-BY 2.0).